Avete presente il gioco del “telefono senza fili”? Il primo giocatore sussurra una frase all’orecchio del giocatore seguente, questi riporta al successivo ciò che ha compreso, e così via fino al termine della fila. Fatalmente, però, quasi mai la frase finale coincide perfettamente con quella iniziale (ad es. “ho ammainato una vela”, alla fine, può diventare “ho mangiato una mela”), poiché durante il passaggio tra i giocatori, le sue componenti si “corrompono”, trasformandosi in altre simili. Ebbene, qualcosa di simile avviene anche sul piano della trasmissione dei geni tra genitori e prole. Durante questo processo, infatti, si verificano costantemente piccoli errori di copiatura, che a volte portano all’insorgenza di nuovi tratti utili.

Si intuisce, perciò, quanto sia rilevante riuscire a conoscere il ritmo con cui si producono le mutazioni ereditate, al fine di comprendere come si evolvono le specie, tenendo conto che, finora, tale tasso è noto solo per una manciata di esse.

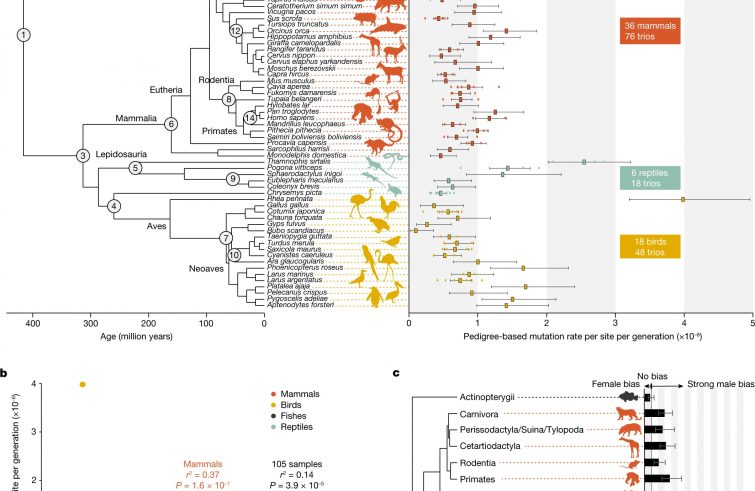

In questa prospettiva, un recente studio (pubblicato su “Nature”), condotto da Bergeron e colleghi, dell’Università di Copenaghen e della Zhejiang University School of Medicine in Cina, ha analizzato ben 68 specie diverse di vertebrati, dalle lucertole ai pinguini, dagli esseri umani alle balene, effettuando il primo confronto su larga scala dei tassi di mutazione delle specie. I risultati di questo primo passo verso la comprensione della velocità evolutiva hanno svelato informazioni sorprendenti su come il ritmo delle mutazioni possa cambiare e su cosa lo determini.

Ad esempio, le nuove misure dei tassi di mutazione potrebbero aiutare i biologi a calibrare gli “orologi molecolari” basati sui geni, usati per stabilire quando le specie si sono differenziate. Esse, inoltre, confermano che i fattori che contribuiscono a determinare la velocità dell’evoluzione sono essi stessi soggetti all’evoluzione.

In pratica, Bergeron e la sua équipe hanno innanzitutto raccolto campioni di sangue e di tessuto da gruppi di tre individui di una stessa famiglia (madre, padre e uno dei figli) di specie presenti in zoo, allevamenti, istituti di ricerca e musei di tutto il mondo. Quindi, hanno confrontato il DNA dei genitori e della prole di ciascun trio per individuare le differenze genetiche tra le generazioni. Una mutazione presente in circa il 50% del DNA della prole portava a concludere che si trattava probabilmente di una mutazione nella linea germinale, ereditata attraverso l’ovulo della madre o lo sperma del padre. Ovviamente, la selezione naturale può agire direttamente su questo tipo di mutazione. Le mutazioni meno frequenti, invece, sono state interpretate come avvenute spontaneamente in tessuti esterni alla linea germinale (esse sono meno rilevanti per l’evoluzione, non essendo trasmesse alla progenie).

In totale, i ricercatori hanno ottenuto 151 trii utilizzabili, che rappresentavano una gamma di specie molto diverse dal punto di vista fisico, metabolico e comportamentale, dalle enormi orche ai minuscoli pesci combattenti siamesi, dai gechi fasciati del Texas agli esseri umani. Hanno quindi confrontato i tassi di mutazione delle specie con le conoscenze sui loro comportamenti e sulle loro caratteristiche (la loro storia di vita). Per ciascuna specie, inoltre, è stata presa in considerazione una misura statistica, chiamata “dimensione effettiva della popolazione”, che corrisponde approssimativamente al numero di individui necessari per rappresentare la diversità genetica complessiva della specie. Bergeron e colleghi hanno poi cercato associazioni rilevanti tra i vari numeri misurati.

La scoperta più sorprendente emersa dai dati è stata l’ampia variazione dei tassi di mutazione della linea germinale. Quando, infatti, i ricercatori hanno misurato la frequenza di mutazioni per generazione, la variazione fra le diverse specie era solo di circa 40 volte; ma quando i tassi di mutazione sono stati esaminati per anno anziché per generazione, la variazione è aumentata fino a circa 120 volte, molto più di quanto lasciassero ipotizzare gli studi precedenti.

Il gruppo di studiosi, inoltre, ha potuto verificare che quanto più alta è la dimensione media effettiva della popolazione di una specie, tanto più basso è il suo tasso di mutazione. Ciò rappresenta un elemento a favore dell’ipotesi della “barriera della deriva”, secondo cui la selezione tende incessantemente a ridurre il tasso di mutazione, dato che la maggior parte delle mutazioni risulta deleteria. Al contrario, nelle specie con popolazioni effettive più piccole, la selezione naturale si indebolisce perché la “deriva genetica” (l’effetto del puro caso sulla diffusione di una mutazione) diventa più forte. Ciò permette al tasso di mutazione di aumentare.

Bergeron e i suoi colleghi, poi, hanno scoperto che i tassi di mutazione della linea germinale tendevano a essere più alti nei maschi rispetto alle femmine, almeno nei mammiferi e negli uccelli, sebbene non nei rettili e nei pesci. Una possibile ragione per queste differenze potrebbe essere il fatto che i maschi di tutte le specie, copiando costantemente il proprio DNA per produrre sperma, aumentano notevolmente le opportunità di mutazioni. Anche le femmine dei pesci e dei rettili producono uova per tutta la vita, quindi corrono un rischio simile di errori genetici. Ma le femmine dei mammiferi e degli uccelli, essendo già alla nascita essenzialmente dotate di tutte le cellule uovo che produrranno nella loro vita, possiedono linee germinali più protette.

Circa il fattore tempo, invece, l’effetto maggiore era dato dal “tempo di generazione” di una specie, ovvero l’età media a cui essa si riproduce: all’aumentare dell’età dei genitori, aumentavano anche i tassi di mutazione.

In relazione ai dati umani, Bergeron ha deciso di includere nello studio se stessa, suo fratello e i propri genitori, osservando il medesimo schema nella sua stessa famiglia. “Io ho più mutazioni di mio fratello, – ha spiegato – perché mio padre era più anziano quando mi ha generata”.

Contrariamente alle aspettative – da tempo si ipotizza che le creature più grandi dovrebbero avere più mutazioni perché hanno più cellule e quindi più possibilità di errori per il macchinario che copia il DNA -, i ricercatori non hanno invece trovato alcun effetto legato alle dimensioni del corpo. “È stato sorprendente – ha commentato Kelley Harris, assistente universitaria di genomica all’Università di Washington – vedere che il tempo di generazione sembrava molto più importante delle dimensioni del corpo. Nella letteratura precedente, queste ipotesi sono più o meno sullo stesso piano”.